Progetto di miglioramento sismico complesso scolastico Luca Marenzio Coccaglio (BS)

Intervento di miglioramento sismico del polo scolastico di Coccaglio (BS): diversi gli interventi strutturali previsti, tra questi un esoscheletro di quinte in calcestruzzo armato ed elementi duttili in acciaio dissipativi che permetteranno di rendere la struttura sicura contro le forze sismiche previste per la zona.

Il cantiere comprende anche un ampliamento della struttura esistente: la descrizione del progetto di ampliamento, viste alcune interessanti particolarità strutturali, verrà riportata in una pagina di approfondimento dedicata.

Indagini geognostiche eseguite per la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo

Per la caratterizzazione geologica del sottosuolo si sono svolte due tipologie di prove: SPT e MSW.

Di seguito brevi cenni teorici sulle prove condotte ed i file video delle stesse prove.

La prova SPT si esegue durante la perforazione. Consiste nel registrare il numero di colpi necessari per far penetrare di 45 cm nel terreno a fondo foro un tubo campionatore di dimensioni standard, collegato alla superficie mediante batteria di aste in testa alle quali agisce un maglio del peso di 63.5 kg che cade liberamente da un’altezza di 0.76 m.

Durante la prova si misura:

- N1 = numero di colpi di maglio necessari a provocare l’avanzamento del campionatore per i primi 15 cm, assunti come tratto di “avviamento”;

- N2 = numero di colpi che provoca la penetrazione del campionatore nei successivi 15 cm;

- N3 = numero di colpi necessari per gli ultimi 15 cm di avanzamento.

Si assume come resistenza alla penetrazione il valore:

Si utilizzano le seguenti attrezzature standard:

- Aste d’infissione del diametro esterno 50 mm e peso di 7 kg/m;

- testa di battuta di acciaio avvitata sulle aste;

- maglio di acciaio di 63.5 kg;

- dispositivo automatico che consente la caduta del maglio da un’altezza di 0.76 m;

- centratore di guida per le aste fra la testa di battuta e il piano campagna.

- campionatore standard (detto Raymond dalla società che lo ha introdotto per prima). Si tratta di un tubo carotiere avente diametro esterno di 51 mm, spessore 16 mm e lunghezza complessiva comprendente scarpa e raccordo alle aste di 813 mm.

- nei terreni ghiaiosi la scarpa del carotiere viene sostituita da una punta conica di diametro 51 mm, angolo 60°.

Il campionatore Raymond consta di un tubo diviso longitudinalmente a metà; i due semitubi sono tenuti insieme, durante l’infissione, da una scarpa tagliente avvitata alla base e da un anello in testa. Alla fine della prova si svita la scarpa, il carotiere si apre in due permettendo di estrarre il campione di terreno.

La sua vasta diffusione è dovuta principalmente alla facilità di realizzazione, potendo essere eseguita in qualunque tipo di terreno direttamente durante il sondaggio, senza l’adozione di attrezzature supplementari; il suo uso in tutto il mondo ha portato alla produzione di una abbondante bibliografia che rende agevole l’interpretazione dei risultati ottenuti.

Vi sono numerose correlazioni tra la resistenza alla penetrazione (NSPT) e i parametri geotecnici dei terreni sia granulari che coesivi:

Il metodo M.A.S.W. (Multichannel Analysis of Surface Waves) è una tecnica di

indagine non invasiva che permette di individuare il profilo di velocità delle onde di taglio VS, sulla base della misura delle onde superficiali eseguita in corrispondenza di diversi sensori

(geofoni nel caso specifico) posti sulla superficie del suolo.

Il contributo predominante alle onde superficiali è dato dalle onde di Rayleigh, che viaggiano

con una velocità correlata alla rigidezza della porzione di terreno interessata dalla propagazione delle onde. In un mezzo stratificato le onde di Rayleigh sono dispersive (fenomeno della

dispersione geometrica), cioè onde con diverse lunghezze d'onda si propagano con diverse velocità di fase e velocità di gruppo (Achenbach, J.D., 1999, Aki, K. And Richards, P.G., 1980 ) o detto

in maniera equivalente la velocità di fase (o di gruppo) apparente delle onde di Rayleigh dipende dalla frequenza di propagazione.

La natura dispersiva delle onde superficiali è correlabile al fatto che onde ad alta frequenza

con lunghezza d'onda corta si propagano negli strati più superficiali e quindi danno informazioni sulla parte più superficiale del suolo, invece onde a bassa frequenza si propagano negli strati

più profondi e quindi interessano gli strati più profondi del suolo.

Il metodo di indagine M.A.S.W. utilizzato è di tipo attivo in quanto le onde superficiali sono

generate in un punto sulla superficie del suolo (tramite energizzazione con mazza battente parallelamente all'array) e misurate da uno stendimento lineare di sensori. Il metodo attivo

generalmente consente di ottenere una velocità di fase (o curva di dispersione) sperimentale apparente nel range di frequenze compreso tra 2-100Hz, quindi fornisce informazioni sulla parte più

superficiale del suolo, generalmente compresa tra i 10m ed i 50m, in funzione della rigidezza del suolo e delle caratteristiche della sorgente e presenta una maggiore affidabilità per profondità

di circa 20m.

Il risultato finale del processo di elaborazione è il profilo verticale delle velocità delle

onde S.

Scarica i video delle prove geognostiche

Stralci della relazione di calcolo ed alcune considerazioni riassuntive sull'intervento di miglioramento sismico (seismic retrofit). Non vengono di seguito riportate le verifiche degli elementi strutturali.

Inquadramento generale edificio e descrizione struttura

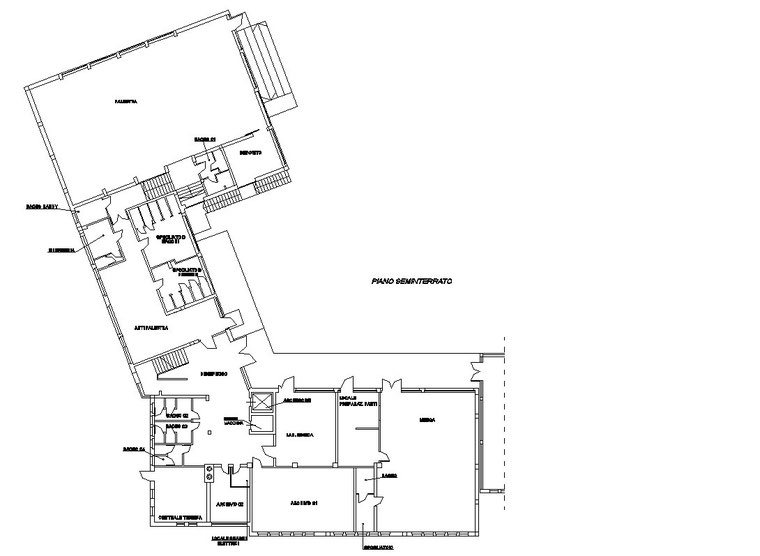

La scuola secondaria Luca Marenzio, sito in via Matteotti 10/A a Coccaglio (BS), si sviluppa su una superficie di circa 1000 mq ed è composta da un piano seminterrato e due piani fuori terra (fig.1).

Data la vetustà del complesso edificio esistente, risalente alla fine degli anni ’60, non è stato possibile reperire la completa documentazione inerente il progetto strutturale ed il collaudo delle opere presso l’amministrazione comunale.

E’ stata comunque consultata l’intera documentazione presente negli archivi comunali, dalla quale si sono desunti alcuni dati inerenti le caratteristiche dei materiali utilizzati e caratteristiche del terreno di fondazione, dei quali si è tenuto conto durante la stesura del progetto di miglioramento.

Progetto di miglioramento sismico

Con il termine Vulnerabilità Sismica si intende la propensione di una struttura a subire un danno di un determinato livello, a fronte di un evento tellurico di una determinata entità: relazionando il valore di Vulnerabilità con il valore di Esposizione ed il valore di Pericolosità si ottiene il valore del Rischio sismico. Nel caso degli edifici e delle infrastrutture la vulnerabilità dipende dalla tipologia strutturale, dai materiali e dal loro stato di conservazione, dalle caratteristiche costruttive e dallo stato di manutenzione ed esprime la loro resistenza al sisma.

Per intervenire sulla struttura al fine di migliorarne il comportamento di fronte ad eventi tellurici, le “Norme Tecniche Delle Costruzioni D.M. 01/08” prevedono l’impiego di metodi di analisi e di verifica dipendenti dalla completezza e dall’affidabilità dell’informazione disponibile e l’uso, nelle verifiche di sicurezza, di adeguati “fattori di confidenza”, che modificano i parametri di capacità in funzione del livello di conoscenza relativo a geometria, dettagli costruttivi e materiali. A favore di sicurezza, si è scelto di classificare l’intervento in oggetto con livello di conoscenza LC1 (vedere fig. 2), quindi si è tenuto conto dell’incertezza di alcuni dati assunti come ipotesi per la modellazione, aumentando il coefficiente di sicurezza sino al massimo consentito dalle norme.

Come assunto dall’”Elenco A, categorie di edifici e di opere infrastrutturali di carattere strategico di competenza regionale la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (di cui all’allegato B1 della DGR 438/2005)” l’edificio in oggetto è classificato come opera STRATEGICA, sito in zona sismica tipo 2.

Tale classificazione prevede l’inserimento dell’edificio in Classe D’Uso IV ( cap. 2.4.2 NTC 01/08), Tipo di costruzione 3 (cap.2.4.1 NTC 01/08).

Assunti i dati soprascritti e di seguito ricavata Latitudine e Longitudine di Brescia, si geolocalizza la struttura in maniera puntuale e si ricavano per i 4 stati limite fondamentali i seguenti valori:

L’analisi utilizzata per la modellazione è di tipo statica lineare, in accordo con la tabella C8A.1.2.

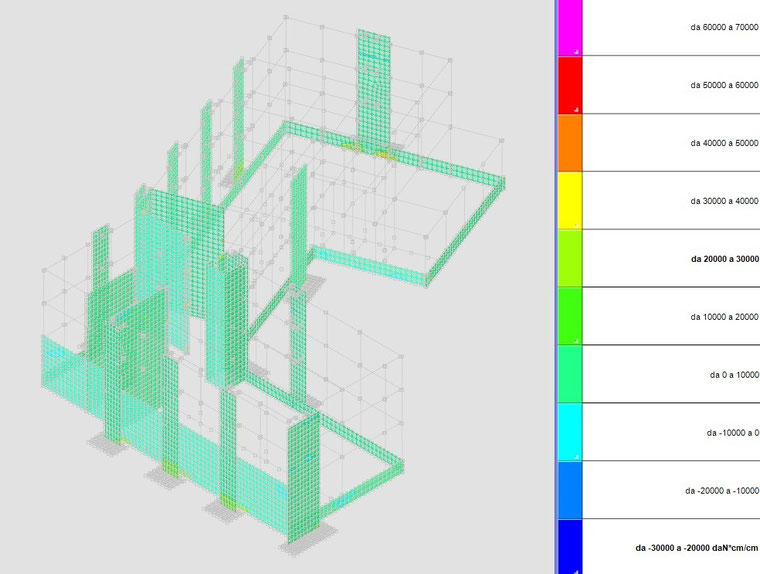

Gli interventi strutturali principali di miglioramento sismico riguarderanno la formazione di nuove quinte di controvento posizionate, come esoscheletro, nei punti considerati più idonei dell’edificio (si è cercato di far convergere il più possibile il baricentro delle rigidezze con quello delle masse): tali quinte, poggianti su fondazioni in c.a., saranno collegate alla travatura perimetrale di ogni impalcato mediante controventi duttili in acciaio (propensione a comportamento isteretico per cicli di carico), dediti al trasferimento delle sollecitazioni dovute alla forzante sismica agente sull’edificio, dall’impalcato alle stesse quinte (fig.3/4).

All'interno sarà previsto ovunque un controssitto antisfondellamento: il fenomeno fisico dello "sfondellamento delle pignatte" verrà trattato a breve in un approfondimento dedicato, vista l'attualità dell'argomento.

Per discretizzare al meglio il reale comportamento della struttura sotto azioni di forzanti sismiche si sono ipotizzati vincoli a cerniera per i nodi strutturali delle aste verticali (pilastrature): le stesse pilastrature in questo modi si comportano da bielle (meccanismo puntone/tirante) rendendo trascurabile il loro effetto controventante, in favore di sicurezza.

A fronte degli interventi di miglioramento previsti, scopo della modellazione è di ricavare gli Indicatori di Rischio Sismico (IRS) della struttura post intervento: in particolare si distingueranno gli indicatori per SLV (tipo flessione, taglio, ecc) ed indicatori per SLD o SLO tipo gli spostamenti globali della struttura. Questi ultimi saranno quelli utilizzati per capire il miglioramento sismico ottenuto rispetto alla struttura pre intervento, quindi il guadagno in termini di spostamento globale: gli elementi a quinta infatti permetteranno alla struttura sia di trasferire le azioni sismiche che di diminuire gli spostamenti globali, così da limitare i fenomeni di danneggiamento o collasso locale.

Gli IRS avranno valori che potranno variare da 0 (zero) ad 1 (uno) od oltre: il valore 0 (zero) rappresenta la totale inadeguatezza della struttura a sopportare gli eventi sismici, valori prossimi o superiori ad 1(uno) indicano invece l’adeguatezza anche in accordo con le richieste strutturali delle attuali normative vigenti.

Di seguito si riportano le viste tridimensionali della struttura in oggetto disretizzate per la modellazione strutturale (Fig. 5/6):

Normative di riferimento

D.M. LL. PP. 11-03-88

Norme Tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.

Circolare Ministeriale del 24-07-88, n. 30483/STC.

Legge 02-02-74 n. 64, art. 1 - D.M. 11-03-88

Norme Tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.

Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 14-01-08

Sicurezza (cap.2), Azioni sulle costruzioni (cap.3), Costruzioni in calcestruzzo (par.4.1), Costruzioni in legno (par.4.4), Costruzioni in muratura (par.4.5), Progettazione geotecnica (cap.6), Progettazione per azioni sismiche (cap.7), Costruzioni esistenti (cap.8), Riferimenti tecnici (cap.12), EC3.

Eurocodice 3 UNI ENV 1993-1-1:1994, Eurocodice 3 UNI EN 1993-1-1:2005, Eurocodice 3 UNI ENV 1993-1-3:2000, Eurocodice 3 EN 1993-1-8:2005

Dati generali

Materiali

Materiali c.a.

Descrizione: descrizione o nome assegnato all'elemento.

Rck: resistenza caratteristica cubica; valore medio nel caso di edificio esistente. [daN/cm²]

E: modulo di elasticità longitudinale del materiale per edifici o materiali nuovi. [daN/cm²]

G: modulo di elasticità tangenziale del materiale, viene impiegato nella modellazione di aste e di elementi guscio a comportamento ortotropo. [daN/cm²]

Poisson: coefficiente di Poisson. Il valore è adimensionale.

γ: peso specifico del materiale. [daN/cm³]

α: coefficiente longitudinale di dilatazione termica. [°C-1]

|

Descrizione |

Rck |

E |

G |

Poisson |

γ |

α |

|

RCK 500 LC1 |

500 |

355471 |

Default (161577.75) |

0.1 |

0.0025 |

0.00001 |

|

C25/30 |

300 |

314472 |

Default (142941.64) |

0.1 |

0.0025 |

0.00001 |

Curve di materiali c.a.

Descrizione: descrizione o nome assegnato all'elemento.

Curva: curva caratteristica.

Reaz.traz.: reagisce a trazione.

Comp.frag.: ha comportamento fragile.

E.compr.: modulo di elasticità a compressione. [daN/cm²]

Incr.compr.: incrudimento di compressione. Il valore è adimensionale.

EpsEc: ε elastico a compressione. Il valore è adimensionale.

EpsUc: ε ultimo a compressione. Il valore è adimensionale.

E.traz.: modulo di elasticità a trazione. [daN/cm²]

Incr.traz.: incrudimento di trazione. Il valore è adimensionale.

EpsEt: ε elastico a trazione. Il valore è adimensionale.

EpsUt: ε ultimo a trazione. Il valore è adimensionale.

|

Descrizione |

Curva |

|||||||||

|

|

Reaz.traz. |

Comp.frag. |

E.compr. |

Incr.compr. |

EpsEc |

EpsUc |

E.traz. |

Incr.traz. |

EpsEt |

EpsUt |

|

RCK 500 LC1 |

No |

Si |

355471.05 |

0.0001 |

-0.002 |

-0.0035 |

355471.05 |

0.0001 |

0.0000708 |

0.0000779 |

|

Descrizione |

Curva |

|||||||||

|

|

Reaz.traz. |

Comp.frag. |

E.compr. |

Incr.compr. |

EpsEc |

EpsUc |

E.traz. |

Incr.traz. |

EpsEt |

EpsUt |

|

C25/30 |

No |

Si |

314471.61 |

0.001 |

-0.002 |

-0.0035 |

314471.61 |

0.001 |

0.0000569 |

0.0000626 |

Armature

Descrizione: descrizione o nome assegnato all'elemento.

fyk: resistenza caratteristica. [daN/cm²]

σamm.: tensione ammissibile. [daN/cm²]

Tipo: tipo di barra.

E: modulo di elasticità longitudinale del materiale per edifici o materiali nuovi. [daN/cm²]

γ: peso specifico del materiale. [daN/cm³]

Poisson: coefficiente di Poisson. Il valore è adimensionale.

α: coefficiente longitudinale di dilatazione termica. [°C-1]

Livello di conoscenza: indica se il materiale è nuovo o esistente, e in tal caso il livello di conoscenza secondo Circ. 02/02/09 n. 617 §C8A. Informazione impiegata solo in analisi D.M. 14-01-08 (N.T.C.).

|

Descrizione |

fyk |

σamm. |

Tipo |

E |

γ |

Poisson |

α |

Livello di conoscenza |

|

FeB 32k aderenza migliorata LC1 |

3200 |

1800 |

Aderenza migliorata |

2060000 |

0.00785 |

0.3 |

0.000012 |

LC1 (FC = 1,35) |

|

FeB 38k aderenza migliorata LC1 |

3700 |

2150 |

Aderenza migliorata |

2060000 |

0.00785 |

0.3 |

0.000012 |

LC1 (FC = 1,35) |

|

B450C |

4500 |

2550 |

Aderenza migliorata |

2060000 |

0.00785 |

0.3 |

0.000012 |

Nuovo |

Acciai

Proprietà acciai base

Descrizione: descrizione o nome assegnato all'elemento.

E: modulo di elasticità longitudinale del materiale per edifici o materiali nuovi. [daN/cm²]

G: modulo di elasticità tangenziale del materiale, viene impiegato nella modellazione di aste e di elementi guscio a comportamento ortotropo. [daN/cm²]

Poisson: coefficiente di Poisson. Il valore è adimensionale.

γ: peso specifico del materiale. [daN/cm³]

α: coefficiente longitudinale di dilatazione termica. [°C-1]

|

Descrizione |

E |

G |

Poisson |

γ |

α |

|

Fe430 |

2060000 |

Default (792307.69) |

0.3 |

0.00785 |

0.000012 |

Proprietà acciai EC3

Descrizione: descrizione o nome assegnato all'elemento.

Tipo: descrizione per norma.

fy(s<=40 mm): resistenza di snervamento fy per spessori <=40 mm. [daN/cm²]

fy(s>40 mm): resistenza di snervamento fy per spessori >40 mm. [daN/cm²]

fu(s<=40 mm): resistenza di rottura per trazione fu per spessori <=40 mm. [daN/cm²]

fu(s>40 mm): resistenza di rottura per trazione fu per spessori >40 mm. [daN/cm²]

|

Descrizione |

Tipo |

fy(s<=40 mm) |

fy(s>40 mm) |

fu(s<=40 mm) |

fu(s>40 mm) |

|

Fe430 |

S275 |

2750 |

2550 |

4300 |

4100 |

Descrizione: descrizione o nome assegnato all'elemento.

Sup.: superficie bagnata per unità di lunghezza. [mm]

Area Tx FEM: area di taglio in direzione X per l'analisi FEM. [mm²]

Area Ty FEM: area di taglio in direzione Y per l'analisi FEM. [mm²]

JxFEM: momento di inerzia attorno all'asse X per l'analisi FEM. [mm4]

JyFEM: momento di inerzia attorno all'asse Y per l'analisi FEM. [mm4]

JtFEM: momento d'inerzia torsionale corretto con il fattore di forma per l'analisi FEM. [mm4]

b: larghezza dell'ala. [mm]

h: altezza del profilo. [mm]

s: spessore dell'anima. [mm]

t: spessore delle ali. [mm]

r: raggio del raccordo ala-anima. [mm]

f: truschino. [mm]

|

Descrizione |

Sup. |

Area Tx FEM |

Area Ty FEM |

JxFEM |

JyFEM |

JtFEM |

b |

h |

s |

t |

r |

f |

|

HEA100 |

561.3 |

1333 |

440 |

3495974 |

1338286 |

37467 |

100 |

96 |

5 |

8 |

12 |

58 |

|

HEA160 |

906.1 |

2400 |

858 |

16747032 |

6156152 |

87408 |

160 |

152 |

6 |

9 |

15 |

88 |

3.2.1.2 Caratteristiche inerziali sezioni in acciaio

3.2.1.2.1 Caratteristiche inerziali principali sezioni in acciaio

Descrizione: descrizione o nome assegnato all'elemento.

Xg: coordinata X del baricentro. [cm]

Yg: coordinata Y del baricentro. [cm]

Area: area inerziale nel sistema geometrico centrato nel baricentro. [cm²]

Jx: momento d'inerzia attorno all'asse orizzontale baricentrico di definizione della sezione. [cm4]

Jy: momento d'inerzia attorno all'asse verticale baricentrico di definizione della sezione. [cm4]

Jxy: momento centrifugo rispetto al sistema di riferimento baricentrico di definizione della sezione. [cm4]

Jm: momento d'inerzia attorno all'asse baricentrico principale M. [cm4]

Jn: momento d'inerzia attorno all'asse baricentrico principale N. [cm4]

α X su M: angolo tra gli assi del sistema di riferimento geometrico di definizione e quelli del sistema di riferimento principale. [deg]

Jt: momento d'inerzia torsionale corretto con il fattore di forma. [cm4]

|

Descrizione |

Xg |

Yg |

Area |

Jx |

Jy |

Jxy |

Jm |

Jn |

α X su M |

Jt |

|

HEA100 |

5 |

4.8 |

21.27 |

349.6 |

133.83 |

0 |

349.6 |

133.83 |

0 |

3.75 |

|

HEA160 |

8 |

7.6 |

38.82 |

1674.7 |

615.62 |

0 |

1674.7 |

615.62 |

0 |

8.74 |

3.2.1.2.2 Caratteristiche inerziali momenti sezioni in acciaio

Descrizione: descrizione o nome assegnato all'elemento.

ix: raggio di inerzia relativo all'asse x. [cm]

iy: raggio di inerzia relativo all'asse y. [cm]

im: raggio di inerzia relativo all'asse principale m. [cm]

in: raggio di inerzia relativo all'asse principale n. [cm]

Sx: momento statico relativo all'asse x. [cm³]

Sy: momento statico relativo all'asse y. [cm³]

Wx: modulo di resistenza minimo relativo all'asse x. [cm³]

Wy: modulo di resistenza minimo relativo all'asse y. [cm³]

Wm: modulo di resistenza minimo relativo all'asse principale m. [cm³]

Wn: modulo di resistenza minimo relativo all'asse principale n. [cm³]

Wplx: momento plastico relativo all'asse x. [cm³]

Wply: momento plastico relativo all'asse y. [cm³]

|

Descrizione |

ix |

iy |

im |

in |

Sx |

Sy |

Wx |

Wy |

Wm |

Wn |

Wplx |

Wply |

|

HEA100 |

4.05 |

2.51 |

4.05 |

2.51 |

41.56 |

20.58 |

72.83 |

26.77 |

72.83 |

26.77 |

83.12 |

41.16 |

|

HEA160 |

6.57 |

3.98 |

6.57 |

3.98 |

122.71 |

58.84 |

220.36 |

76.95 |

220.36 |

76.95 |

245.43 |

117.67 |

3.2.1.2.3 Caratteristiche inerziali taglio sezioni in acciaio

Descrizione: descrizione o nome assegnato all'elemento.

Atx: area a taglio lungo x. [cm²]

Aty: area a taglio lungo y. [cm²]

|

Descrizione |

Atx |

Aty |

|

HEA100 |

16 |

4.8 |

|

HEA160 |

28.8 |

9.12 |

Dati di definizione

Preferenze commessa

4.1.1 Preferenze di analisi

Metodo di analisi D.M. 14-01-08 (N.T.C.)

Tipo di costruzione 3

Vn 100

Classe d'uso IV

Vr 200

Tipo di analisi Lineare statica

Località Brescia, Coccaglio; Latitudine ED50 45,5617° (45° 33' 42'');

Longitudine ED50 9,9777° (9° 58' 40''); Altitudine s.l.m. 161,69 m.

Zona sismica Zona 3

Categoria del suolo C - sabbie ed argille medie

Categoria topografica T1

Ss orizzontale SLO 1.5

Tb orizzontale SLO 0.14 [s]

Tc orizzontale SLO 0.421 [s]

Td orizzontale SLO 1.917 [s]

Ss orizzontale SLD 1.5

Tb orizzontale SLD 0.142 [s]

Tc orizzontale SLD 0.426 [s]

Td orizzontale SLD 1.995 [s]

Ss orizzontale SLV 1.37

Tb orizzontale SLV 0.155 [s]

Tc orizzontale SLV 0.465 [s]

Td orizzontale SLV 2.47 [s]

St 1

PVr SLO (%) 81

Tr SLO 120.43

Ag/g SLO 0.0792

Fo SLO 2.394

Tc* SLO 0.255

PVr SLD (%) 63

Tr SLD 201

Ag/g SLD 0.0989

Fo SLD 2.415

Tc* SLD 0.26

PVr SLV (%) 10

Tr SLV 1898.24

Ag/g SLV 0.2175

Fo SLV 2.504

Tc* SLV 0.296

Smorzamento viscoso (%) 5

Classe di duttilità CD"B"

Rotazione del sisma 0 [deg]

Quota dello '0' sismico 0 [cm]

Regolarità in pianta Si

Regolarità in elevazione Si

Edificio C.A. Si

Tipologia C.A. Strutture a telaio q0=3.0*αu/α1

αu/α1 C.A. Strutture a telaio di un piano αu/α1=1.1

Edificio acciaio Si

Tipologia acciaio a) Strutture intelaiate q0=4.0

Edificio esistente Si

Altezza costruzione 1045 [cm]

C1 0.05

T1 0.291 [s]

Lambda SLO 0.85

Lambda SLD 0.85

Lambda SLV 0.85

Torsione accidentale semplificata No

Torsione accidentale per piani (livelli e falde) flessibili No

Eccentricità X (per sisma Y) livello "Fondazione" 0 [cm]

Eccentricità Y (per sisma X) livello "Fondazione" 0 [cm]

Eccentricità X (per sisma Y) livello "Piano 1" 0 [cm]

Eccentricità Y (per sisma X) livello "Piano 1" 0 [cm]

Eccentricità X (per sisma Y) livello "Piano 2" 224 [cm]

Eccentricità Y (per sisma X) livello "Piano 2" 259.1 [cm]

Eccentricità X (per sisma Y) livello "Piano 3" 222.5 [cm]

Eccentricità Y (per sisma X) livello "Piano 3" 248.6 [cm]

Eccentricità X (per sisma Y) livello "Piano 4" 222.5 [cm]

Eccentricità Y (per sisma X) livello "Piano 4" 248.6 [cm]

Limite spostamenti interpiano 0.005

Fattore di struttura per sisma X 2.25

Fattore di struttura per sisma Y 2.25

Fattore di struttura per sisma Z 1.5

Applica 1% (§ 3.1.1) No

Coefficiente di sicurezza portanza fondazioni superficiali 2.3

Coefficiente di sicurezza scorrimento fondazioni superficiali 1.1

Coefficiente di sicurezza portanza verticale pali infissi, punta 1.15

Coefficiente di sicurezza portanza verticale pali infissi, laterale compressione 1.15

Coefficiente di sicurezza portanza verticale pali infissi, laterale trazione 1.25

Coefficiente di sicurezza portanza verticale pali trivellati, punta 1.35

Coefficiente di sicurezza portanza verticale pali trivellati, laterale compressione 1.15

Coefficiente di sicurezza portanza verticale pali trivellati, laterale trazione 1.25

Coefficiente di sicurezza portanza verticale micropali, punta 1.35

Coefficiente di sicurezza portanza verticale micropali, laterale compressione 1.15

Coefficiente di sicurezza portanza verticale micropali, laterale trazione 1.25

Coefficiente di sicurezza portanza trasversale pali 1.3

Fattore di correlazione resistenza caratteristica dei pali in base alle verticali

indagate 1.7

Spettri NTC 08

Acc./g: Accelerazione spettrale normalizzata ottenuta dividendo l'accelerazione spettrale per l'accelerazione di gravità.

Periodo: Periodo di vibrazione.

Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali SLO § 3.2.3.2.1 (3.2.4)Descrizione: descrizione o nome assegnato all'elemento.

Sup.: superficie bagnata per unità di lunghezza. [mm]

Area Tx FEM: area di taglio in direzione X per l'analisi FEM. [mm²]

Area Ty FEM: area di taglio in direzione Y per l'analisi FEM. [mm²]

JxFEM: momento di inerzia attorno all'asse X per l'analisi FEM. [mm4]

JyFEM: momento di inerzia attorno all'asse Y per l'analisi FEM. [mm4]

JtFEM: momento d'inerzia torsionale corretto con il fattore di forma per l'analisi FEM. [mm4]

b: larghezza dell'ala. [mm]

h: altezza del profilo. [mm]

s: spessore dell'anima. [mm]

t: spessore delle ali. [mm]

r: raggio del raccordo ala-anima. [mm]

f: truschino. [mm]

|

Descrizione |

Sup. |

Area Tx FEM |

Area Ty FEM |

JxFEM |

JyFEM |

JtFEM |

b |

h |

s |

t |

r |

f |

|

HEA100 |

561.3 |

1333 |

440 |

3495974 |

1338286 |

37467 |

100 |

96 |

5 |

8 |

12 |

58 |

|

HEA160 |

906.1 |

2400 |

858 |

16747032 |

6156152 |

87408 |

160 |

152 |

6 |

9 |

15 |

88 |

3.2.1.2 Caratteristiche inerziali sezioni in acciaio

3.2.1.2.1 Caratteristiche inerziali principali sezioni in acciaio

Descrizione: descrizione o nome assegnato all'elemento.

Xg: coordinata X del baricentro. [cm]

Yg: coordinata Y del baricentro. [cm]

Area: area inerziale nel sistema geometrico centrato nel baricentro. [cm²]

Jx: momento d'inerzia attorno all'asse orizzontale baricentrico di definizione della sezione. [cm4]

Jy: momento d'inerzia attorno all'asse verticale baricentrico di definizione della sezione. [cm4]

Jxy: momento centrifugo rispetto al sistema di riferimento baricentrico di definizione della sezione. [cm4]

Jm: momento d'inerzia attorno all'asse baricentrico principale M. [cm4]

Jn: momento d'inerzia attorno all'asse baricentrico principale N. [cm4]

α X su M: angolo tra gli assi del sistema di riferimento geometrico di definizione e quelli del sistema di riferimento principale. [deg]

Jt: momento d'inerzia torsionale corretto con il fattore di forma. [cm4]

|

Descrizione |

Xg |

Yg |

Area |

Jx |

Jy |

Jxy |

Jm |

Jn |

α X su M |

Jt |

|

HEA100 |

5 |

4.8 |

21.27 |

349.6 |

133.83 |

0 |

349.6 |

133.83 |

0 |

3.75 |

|

HEA160 |

8 |

7.6 |

38.82 |

1674.7 |

615.62 |

0 |

1674.7 |

615.62 |

0 |

8.74 |

3.2.1.2.2 Caratteristiche inerziali momenti sezioni in acciaio

Descrizione: descrizione o nome assegnato all'elemento.

ix: raggio di inerzia relativo all'asse x. [cm]

iy: raggio di inerzia relativo all'asse y. [cm]

im: raggio di inerzia relativo all'asse principale m. [cm]

in: raggio di inerzia relativo all'asse principale n. [cm]

Sx: momento statico relativo all'asse x. [cm³]

Sy: momento statico relativo all'asse y. [cm³]

Wx: modulo di resistenza minimo relativo all'asse x. [cm³]

Wy: modulo di resistenza minimo relativo all'asse y. [cm³]

Wm: modulo di resistenza minimo relativo all'asse principale m. [cm³]

Wn: modulo di resistenza minimo relativo all'asse principale n. [cm³]

Wplx: momento plastico relativo all'asse x. [cm³]

Wply: momento plastico relativo all'asse y. [cm³]

|

Descrizione |

ix |

iy |

im |

in |

Sx |

Sy |

Wx |

Wy |

Wm |

Wn |

Wplx |

Wply |

|

HEA100 |

4.05 |

2.51 |

4.05 |

2.51 |

41.56 |

20.58 |

72.83 |

26.77 |

72.83 |

26.77 |

83.12 |

41.16 |

|

HEA160 |

6.57 |

3.98 |

6.57 |

3.98 |

122.71 |

58.84 |

220.36 |

76.95 |

220.36 |

76.95 |

245.43 |

117.67 |

3.2.1.2.3 Caratteristiche inerziali taglio sezioni in acciaio

Descrizione: descrizione o nome assegnato all'elemento.

Atx: area a taglio lungo x. [cm²]

Aty: area a taglio lungo y. [cm²]

|

Descrizione |

Atx |

Aty |

|

HEA100 |

16 |

4.8 |

|

HEA160 |

28.8 |

9.12 |

Dati di definizione

Preferenze commessa

4.1.1 Preferenze di analisi

Metodo di analisi D.M. 14-01-08 (N.T.C.)

Tipo di costruzione 3

Vn 100

Classe d'uso IV

Vr 200

Tipo di analisi Lineare statica

Località Brescia, Coccaglio; Latitudine ED50 45,5617° (45° 33' 42'');

Longitudine ED50 9,9777° (9° 58' 40''); Altitudine s.l.m. 161,69 m.

Zona sismica Zona 3

Categoria del suolo C - sabbie ed argille medie

Categoria topografica T1

Ss orizzontale SLO 1.5

Tb orizzontale SLO 0.14 [s]

Tc orizzontale SLO 0.421 [s]

Td orizzontale SLO 1.917 [s]

Ss orizzontale SLD 1.5

Tb orizzontale SLD 0.142 [s]

Tc orizzontale SLD 0.426 [s]

Td orizzontale SLD 1.995 [s]

Ss orizzontale SLV 1.37

Tb orizzontale SLV 0.155 [s]

Tc orizzontale SLV 0.465 [s]

Td orizzontale SLV 2.47 [s]

St 1

PVr SLO (%) 81

Tr SLO 120.43

Ag/g SLO 0.0792

Fo SLO 2.394

Tc* SLO 0.255

PVr SLD (%) 63

Tr SLD 201

Ag/g SLD 0.0989

Fo SLD 2.415

Tc* SLD 0.26

PVr SLV (%) 10

Tr SLV 1898.24

Ag/g SLV 0.2175

Fo SLV 2.504

Tc* SLV 0.296

Smorzamento viscoso (%) 5

Classe di duttilità CD"B"

Rotazione del sisma 0 [deg]

Quota dello '0' sismico 0 [cm]

Regolarità in pianta Si

Regolarità in elevazione Si

Edificio C.A. Si

Tipologia C.A. Strutture a telaio q0=3.0*αu/α1

αu/α1 C.A. Strutture a telaio di un piano αu/α1=1.1

Edificio acciaio Si

Tipologia acciaio a) Strutture intelaiate q0=4.0

Edificio esistente Si

Altezza costruzione 1045 [cm]

C1 0.05

T1 0.291 [s]

Lambda SLO 0.85

Lambda SLD 0.85

Lambda SLV 0.85

Torsione accidentale semplificata No

Torsione accidentale per piani (livelli e falde) flessibili No

Eccentricità X (per sisma Y) livello "Fondazione" 0 [cm]

Eccentricità Y (per sisma X) livello "Fondazione" 0 [cm]

Eccentricità X (per sisma Y) livello "Piano 1" 0 [cm]

Eccentricità Y (per sisma X) livello "Piano 1" 0 [cm]

Eccentricità X (per sisma Y) livello "Piano 2" 224 [cm]

Eccentricità Y (per sisma X) livello "Piano 2" 259.1 [cm]

Eccentricità X (per sisma Y) livello "Piano 3" 222.5 [cm]

Eccentricità Y (per sisma X) livello "Piano 3" 248.6 [cm]

Eccentricità X (per sisma Y) livello "Piano 4" 222.5 [cm]

Eccentricità Y (per sisma X) livello "Piano 4" 248.6 [cm]

Limite spostamenti interpiano 0.005

Fattore di struttura per sisma X 2.25

Fattore di struttura per sisma Y 2.25

Fattore di struttura per sisma Z 1.5

Applica 1% (§ 3.1.1) No

Coefficiente di sicurezza portanza fondazioni superficiali 2.3

Coefficiente di sicurezza scorrimento fondazioni superficiali 1.1

Coefficiente di sicurezza portanza verticale pali infissi, punta 1.15

Coefficiente di sicurezza portanza verticale pali infissi, laterale compressione 1.15

Coefficiente di sicurezza portanza verticale pali infissi, laterale trazione 1.25

Coefficiente di sicurezza portanza verticale pali trivellati, punta 1.35

Coefficiente di sicurezza portanza verticale pali trivellati, laterale compressione 1.15

Coefficiente di sicurezza portanza verticale pali trivellati, laterale trazione 1.25

Coefficiente di sicurezza portanza verticale micropali, punta 1.35

Coefficiente di sicurezza portanza verticale micropali, laterale compressione 1.15

Coefficiente di sicurezza portanza verticale micropali, laterale trazione 1.25

Coefficiente di sicurezza portanza trasversale pali 1.3

Fattore di correlazione resistenza caratteristica dei pali in base alle verticali

indagate 1.7

Spettri NTC 08

Acc./g: Accelerazione spettrale normalizzata ottenuta dividendo l'accelerazione spettrale per l'accelerazione di gravità.

Periodo: Periodo di vibrazione.

Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali SLO § 3.2.3.2.1 (3.2.4)

Confronti spettri SLV-SLD

Vengono confrontati lo spettro Spettro di risposta di progetto in accelerazione delle componenti orizzontali SLD § 7.3.7.1 (di colore rosso) e Spettro di risposta di progetto in accelerazione della componente X SLV § 3.2.3.5 (di colore nero).

Questo confronto tra spettri è valido anche per l'altra componente orizzontale, essendo coincidente.

Preferenze di verifica

Normativa di verifica in uso

Norma di verifica D.M. 14-01-08 (N.T.C.)

Cemento armato Preferenze analisi di verifica in stato limite

Legno Preferenze di verifica legno NTC08

Acciaio Preferenze di verifica acciaio EC3

Alluminio Preferenze di verifica alluminio EC3

Pannelli in gessofibra Preferenze di verifica pannelli gessofibra D.M. 14-01-08 (N.T.C.)

Psi

Normativa di verifica C.A.

Coefficiente di omogeneizzazione 15

γs (fattore di sicurezza parziale per l'acciaio) 1.15

γc (fattore di sicurezza parziale per il calcestruzzo) 1.5

Limite σc/fck in combinazione rara 0.6

Limite σc/fck in combinazione quasi permanente 0.45

Limite σf/fyk in combinazione rara 0.8

Coefficiente di riduzione della τ per cattiva aderenza 0.7

Dimensione limite fessure w1 §4.1.2.2.4.1 0.02 [cm]

Dimensione limite fessure w2 §4.1.2.2.4.1 0.03 [cm]

Dimensione limite fessure w3 §4.1.2.2.4.1 0.04 [cm]

Fattori parziali di sicurezza unitari per meccanismi duttili di strutture esistenti con

fattore q No

Copriferro secondo EC2 Si

Normativa di verifica acciaio

γm0 1.05

γm1 1.05

γm2 1.25

Coefficiente riduttivo per effetto vettoriale 0.7

Calcolo coefficienti C1, C2, C3 per Mcr automatico

Coefficienti α, β per flessione deviata unitari

Verifica semplificata conservativa si

L/e0 iniziale per profili accoppiati compressi 500

Metodo semplificato formula (4.2.76) si

Escludi 6.2.6.7 e 6.2.6.8 in 7.5.4.4 e 7.5.4.6 si

Applica Nota 1 del prospetto 6.2 si

Riduzione fy per sezioni di classe 4 no

Effettua la verifica secondo 6.2.8 con irrigidimenti superiori (piastra di base). si

Limite spostamento relativo interpiano e monopiano colonne 0.00333

Limite spostamento relativo complessivo multipiano colonne 0.002

Preferenze FEM

Dimensione massima ottimale mesh pareti (default) 50 [cm]

Dimensione massima ottimale mesh piastre (default) 50 [cm]

Tipo di mesh dei gusci (default) Quadrilateri o triangoli

Tipo di mesh imposta ai gusci Specifico dell'elemento

Metodo P-Delta non utilizzato

Analisi buckling non utilizzata

Rapporto spessore flessionale/membranale gusci muratura verticali 0.2

Spessori membranale e flessionale pareti XLAM da sole tavole verticali No

Moltiplicatore rigidezza connettori pannelli pareti legno a diaframma 1

Tolleranza di parallelismo 4.99 [deg]

Tolleranza di unicità punti 10 [cm]

Tolleranza generazione nodi di aste 1 [cm]

Tolleranza di parallelismo in suddivisione aste 4.99 [deg]

Tolleranza generazione nodi di gusci 4 [cm]

Tolleranza eccentricità carichi concentrati 100 [cm]

Considera deformazione a taglio delle piastre No

Modello elastico pareti in muratura Gusci

Concentra masse pareti nei vertici No

Segno risultati analisi spettrale Analisi statica

Memoria utilizzabile dal solutore 8000000

Metodo di risoluzione della matrice Matrici sparse

Scrivi commenti nel file di input No

Scrivi file di output in formato testo No

Solidi colle e corpi ruvidi (default) Solidi reali

Moltiplicatore rigidezza molla torsionale applicata ad aste di fondazione 1

Modello trave su suolo alla Winkler nel caso di modellazione lineare Equilibrio elastico

Moltiplicatori inerziali

Tipologia: tipo di entità a cui si riferiscono i moltiplicatori inerziali.

J2: moltiplicatore inerziale di J2. Il valore è adimensionale.

J3: moltiplicatore inerziale di J3. Il valore è adimensionale.

Jt: moltiplicatore inerziale di Jt. Il valore è adimensionale.

A: moltiplicatore dell'area della sezione. Il valore è adimensionale.

A2: moltiplicatore dell'area a taglio in direzione 2. Il valore è adimensionale.

A3: moltiplicatore dell'area a taglio in direzione 3. Il valore è adimensionale.

Conci rigidi: fattore di riduzione dei tronchi rigidi. Il valore è adimensionale.

|

Tipologia |

J2 |

J3 |

Jt |

A |

A2 |

A3 |

Conci rigidi |

|

Trave C.A. |

1 |

1 |

0.01 |

1 |

1 |

1 |

0.5 |

|

Pilastro C.A. |

1 |

1 |

0.01 |

1 |

1 |

1 |

0.5 |

|

Trave di fondazione |

1 |

1 |

0.01 |

1 |

1 |

1 |

0.5 |

|

Palo |

1 |

1 |

0.01 |

1 |

1 |

1 |

0 |

|

Trave in legno |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Colonna in legno |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Trave in acciaio |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Colonna in acciaio |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Trave di reticolare in acciaio |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Maschio in muratura |

0 |

1 |

0 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Trave di accoppiamento in muratura |

0 |

1 |

0 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Trave di scala C.A. nervata |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

0.5 |

|

Trave tralicciata |

1 |

1 |

0.01 |

1 |

1 |

1 |

0.5 |

Preferenze di analisi carichi superficiali

Detrazione peso proprio solai nelle zone di sovrapposizione applicata

Metodo di ripartizione a zone d'influenza

Percentuale carico calcolato a trave continua 0

Esegui smoothing diagrammi di carico applicata

Tolleranza smoothing altezza trapezi 0.001 [daN/cm]

Tolleranza smoothing altezza media trapezi 0.001 [daN/cm]

Preferenze del suolo

Fondazioni non modellate e struttura bloccata alla base no

Fondazioni bloccate orizzontalmente si

Considera peso sismico delle fondazioni no

Fondazioni superficiali e profonde su suolo elastoplastico no

Coefficiente di sottofondo verticale per fondazioni superficiali (default) 5 [daN/cm³]

Rapporto di coefficiente sottofondo orizzontale/verticale 0.5

Pressione verticale limite sul terreno per abbassamento (default) 10 [daN/cm²]

Pressione verticale limite sul terreno per innalzamento (default) 0.001 [daN/cm²]

Metodo di calcolo della K verticale Vesic

Metodo di calcolo della portanza e della pressione limite Vesic

Terreno laterale di riporto da piano posa fondazioni (default) Ghiaia

Dimensione massima della discretizzazione del palo (default) 200 [cm]

Moltiplicatore coesione per pressione orizzontale limite nei pali 1

Moltiplicatore spinta passiva per pressione orizzontale pali 1

K punta palo (default) 4 [daN/cm³]

Pressione limite punta palo (default) 10 [daN/cm²]

Pressione per verifica schiacciamento fondazioni superficiali 6 [daN/cm²]

Calcola cedimenti fondazioni superficiali no

Spessore massimo strato 100 [cm]

Profondità massima 3000 [cm]

Cedimento assoluto ammissibile 5 [cm]

Cedimento differenziale ammissibile 5 [cm]

Cedimento relativo ammissibile 5 [cm]

Rapporto di inflessione F/L ammissibile 0.003333

Rotazione rigida ammissibile 0.191 [deg]

Rotazione assoluta ammissibile 0.191 [deg]

Distorsione positiva ammissibile 0.191 [deg]

Distorsione negativa ammissibile 0.095 [deg]

Considera fondazioni compensate no

Coefficiente di riduzione della a Max attesa 0.3

Condizione per la valutazione della spinta su pareti Lungo termine

Considera l'azione sismica del terreno anche su pareti sotto lo zero sismico no

Calcola cedimenti teorici pali no

Considera accorciamento del palo si

Distanza influenza cedimento palo 1000 [cm]

Distribuzione attrito laterale Attrito laterale uniforme

Ripartizione del carico Ripartizione come da modello FEM

Scelta terreno laterale Media pesata degli strati coinvolti

Scelta terreno punta Media pesata degli strati coinvolti

Cedimento assoluto ammissibile 5 [cm]

Cedimento medio ammissibile 5 [cm]

Cedimento differenziale ammissibile 5 [cm]

Rotazione rigida ammissibile 0.191 [deg]

Trascura la coesione efficace in verifica allo scorrimento si

Preferenze progetto acciaio

Default Beta X/m cerniera-cerniera 1

Default Beta Y/n cerniera-cerniera 1

Default Beta X/m cerniera-incastro 0.8

Default Beta Y/n cerniera-incastro 0.8

Default Beta X/m incastro-incastro 0.7

Default Beta Y/n incastro-incastro 0.7

Default Beta X/m incastro-libero 2

Default Beta Y/n incastro-libero 2

Default luce su freccia per travi 400

Rapporto di sottoutilizzo 0.8

Valutazione delle frecce nelle mensole considerando spostamento relativo tra nodo

iniziale e nodo finale si

Azioni e carichi

Azione del vento

Zona Zona 1

Rugosità A

Categoria esposizione V

Vb 2500 [cm/s]

Ct 1

qb 0.00391 [daN/cm²]

Azione della neve

Zona Zona I alpina

Classe topografica Normale

Ce 1

Ct 1

qsk 0.015 [daN/cm²]

Condizioni elementari di carico

Descrizione: nome assegnato alla condizione elementare.

Nome breve: nome breve assegnato alla condizione elementare.

I/II: descrive la classificazione della condizione (necessario per strutture in acciaio e in legno).

Durata: descrive la durata della condizione (necessario per strutture in legno).

Psi0: coefficiente moltiplicatore Psi0. Il valore è adimensionale.

Psi1: coefficiente moltiplicatore Psi1. Il valore è adimensionale.

Psi2: coefficiente moltiplicatore Psi2. Il valore è adimensionale.

Var.segno: descrive se la condizione elementare ha la possibilità di variare di segno.

|

Descrizione |

Nome breve |

I/II |

Durata |

Psi0 |

Psi1 |

Psi2 |

Var.segno |

|

Pesi strutturali |

Pesi |

|

Permanente |

0 |

0 |

0 |

|

|

Permanenti portati |

Port. |

I |

Permanente |

0 |

0 |

0 |

|

|

Variabile C |

Variabile C |

I |

Media |

0.7 |

0.7 |

0.6 |

|

|

Delta T |

Dt |

II |

Media |

0.6 |

0.5 |

0 |

No |

|

Sisma X SLV |

X SLV |

|

|

0 |

0 |

0 |

|

|

Sisma Y SLV |

Y SLV |

|

|

0 |

0 |

0 |

|

|

Sisma Z SLV |

Z SLV |

|

|

0 |

0 |

0 |

|

|

Eccentricità Y per sisma X SLV |

EY SLV |

|

|

0 |

0 |

0 |

|

|

Eccentricità X per sisma Y SLV |

EX SLV |

|

|

0 |

0 |

0 |

|

|

Sisma X SLO |

X SLO |

|

|

0 |

0 |

0 |

|

|

Sisma Y SLO |

Y SLO |

|

|

0 |

0 |

0 |

|

|

Sisma Z SLO |

Z SLO |

|

|

0 |

0 |

0 |

|

|

Eccentricità Y per sisma X SLO |

EY SLO |

|

|

0 |

0 |

0 |

|

|

Eccentricità X per sisma Y SLO |

EX SLO |

|

|

0 |

0 |

0 |

|

|

Rig. Ux |

R Ux |

|

|

0 |

0 |

0 |

|

|

Rig. Uy |

R Uy |

|

|

0 |

0 |

0 |

|

|

Rig. Rz |

R Rz |

|

|

0 |

0 |

0 |

|

Combinazioni di carico

Tutte le combinazioni di carico vengono raggruppate per famiglia di appartenenza. Le celle di una riga contengono i coefficienti moltiplicatori della i-esima combinazione, dove il valore della prima cella è da intendersi come moltiplicatore associato alla prima condizione elementare, la seconda cella si riferisce alla seconda condizione elementare e così via.

Famiglia SLU

Il nome compatto della famiglia è SLU.

|

Nome |

Nome breve |

Pesi |

Port. |

Variabile C |

Dt |

|

1 |

SLU 1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

|

2 |

SLU 2 |

1 |

0 |

1.5 |

0 |

|

3 |

SLU 3 |

1 |

1.5 |

0 |

0 |

|

4 |

SLU 4 |

1 |

1.5 |

1.5 |

0 |

|

5 |

SLU 5 |

1.3 |

0 |

0 |

0 |

|

6 |

SLU 6 |

1.3 |

0 |

1.5 |

0 |

|

7 |

SLU 7 |

1.3 |

1.5 |

0 |

0 |

|

8 |

SLU 8 |

1.3 |

1.5 |

1.5 |

0 |

Famiglia SLE rara

Il nome compatto della famiglia è SLE RA.

|

Nome |

Nome breve |

Pesi |

Port. |

Variabile C |

Dt |

|

1 |

SLE RA 1 |

1 |

1 |

0 |

0 |

|

2 |

SLE RA 2 |

1 |

1 |

1 |

0 |

Famiglia SLE frequente

Il nome compatto della famiglia è SLE FR.

|

Nome |

Nome breve |

Pesi |

Port. |

Variabile C |

Dt |

|

1 |

SLE FR 1 |

1 |

1 |

0 |

0 |

|

2 |

SLE FR 2 |

1 |

1 |

0.7 |

0 |

Famiglia SLE quasi permanente

Il nome compatto della famiglia è SLE QP.

|

Nome |

Nome breve |

Pesi |

Port. |

Variabile C |

Dt |

|

1 |

SLE QP 1 |

1 |

1 |

0 |

0 |

|

2 |

SLE QP 2 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

Famiglia SLU eccezionale

Il nome compatto della famiglia è SLU EX.

|

Nome |

Nome breve |

Pesi |

Port. |

Variabile C |

Dt |

Famiglia SLO

Il nome compatto della famiglia è SLO.

|

Nome |

Nome breve |

Pesi |

Port. |

Variabile C |

Dt |

X SLO |

Y SLO |

Z SLO |

EY SLO |

EX SLO |

|

1 |

SLO 1 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

-1 |

-0.3 |

0 |

-1 |

0.3 |

|

2 |

SLO 2 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

-1 |

-0.3 |

0 |

1 |

-0.3 |

|

3 |

SLO 3 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

-1 |

0.3 |

0 |

-1 |

0.3 |

|

4 |

SLO 4 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

-1 |

0.3 |

0 |

1 |

-0.3 |

|

5 |

SLO 5 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

-0.3 |

-1 |

0 |

-0.3 |

1 |

|

6 |

SLO 6 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

-0.3 |

-1 |

0 |

0.3 |

-1 |

|

7 |

SLO 7 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

-0.3 |

1 |

0 |

-0.3 |

1 |

|

8 |

SLO 8 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

-0.3 |

1 |

0 |

0.3 |

-1 |

|

9 |

SLO 9 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

0.3 |

-1 |

0 |

-0.3 |

1 |

|

10 |

SLO 10 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

0.3 |

-1 |

0 |

0.3 |

-1 |

|

11 |

SLO 11 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

0.3 |

1 |

0 |

-0.3 |

1 |

|

12 |

SLO 12 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

0.3 |

1 |

0 |

0.3 |

-1 |

|

13 |

SLO 13 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

1 |

-0.3 |

0 |

-1 |

0.3 |

|

14 |

SLO 14 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

1 |

-0.3 |

0 |

1 |

-0.3 |

|

15 |

SLO 15 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

1 |

0.3 |

0 |

-1 |

0.3 |

|

16 |

SLO 16 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

1 |

0.3 |

0 |

1 |

-0.3 |

Famiglia SLV

Il nome compatto della famiglia è SLV.

|

Nome |

Nome breve |

Pesi |

Port. |

Variabile C |

Dt |

X SLV |

Y SLV |

Z SLV |

EY SLV |

EX SLV |

|

1 |

SLV 1 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

-1 |

-0.3 |

0 |

-1 |

0.3 |

|

2 |

SLV 2 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

-1 |

-0.3 |

0 |

1 |

-0.3 |

|

3 |

SLV 3 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

-1 |

0.3 |

0 |

-1 |

0.3 |

|

4 |

SLV 4 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

-1 |

0.3 |

0 |

1 |

-0.3 |

|

5 |

SLV 5 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

-0.3 |

-1 |

0 |

-0.3 |

1 |

|

6 |

SLV 6 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

-0.3 |

-1 |

0 |

0.3 |

-1 |

|

7 |

SLV 7 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

-0.3 |

1 |

0 |

-0.3 |

1 |

|

8 |

SLV 8 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

-0.3 |

1 |

0 |

0.3 |

-1 |

|

9 |

SLV 9 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

0.3 |

-1 |

0 |

-0.3 |

1 |

|

10 |

SLV 10 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

0.3 |

-1 |

0 |

0.3 |

-1 |

|

11 |

SLV 11 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

0.3 |

1 |

0 |

-0.3 |

1 |

|

12 |

SLV 12 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

0.3 |

1 |

0 |

0.3 |

-1 |

|

13 |

SLV 13 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

1 |

-0.3 |

0 |

-1 |

0.3 |

|

14 |

SLV 14 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

1 |

-0.3 |

0 |

1 |

-0.3 |

|

15 |

SLV 15 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

1 |

0.3 |

0 |

-1 |

0.3 |

|

16 |

SLV 16 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

1 |

0.3 |

0 |

1 |

-0.3 |

Famiglia SLV fondazioni

Il nome compatto della famiglia è SLV FO.

|

Nome |

Nome breve |

Pesi |

Port. |

Variabile C |

Dt |

X SLV |

Y SLV |

Z SLV |

EY SLV |

EX SLV |

|

1 |

SLV FO 1 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

-1.1 |

-0.33 |

0 |

-1.1 |

0.33 |

|

2 |

SLV FO 2 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

-1.1 |

-0.33 |

0 |

1.1 |

-0.33 |

|

3 |

SLV FO 3 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

-1.1 |

0.33 |

0 |

-1.1 |

0.33 |

|

4 |

SLV FO 4 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

-1.1 |

0.33 |

0 |

1.1 |

-0.33 |

|

5 |

SLV FO 5 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

-0.33 |

-1.1 |

0 |

-0.33 |

1.1 |

|

6 |

SLV FO 6 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

-0.33 |

-1.1 |

0 |

0.33 |

-1.1 |

|

7 |

SLV FO 7 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

-0.33 |

1.1 |

0 |

-0.33 |

1.1 |

|

8 |

SLV FO 8 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

-0.33 |

1.1 |

0 |

0.33 |

-1.1 |

|

9 |

SLV FO 9 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

0.33 |

-1.1 |

0 |

-0.33 |

1.1 |

|

10 |

SLV FO 10 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

0.33 |

-1.1 |

0 |

0.33 |

-1.1 |

|

11 |

SLV FO 11 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

0.33 |

1.1 |

0 |

-0.33 |

1.1 |

|

12 |

SLV FO 12 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

0.33 |

1.1 |

0 |

0.33 |

-1.1 |

|

13 |

SLV FO 13 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

1.1 |

-0.33 |

0 |

-1.1 |

0.33 |

|

14 |

SLV FO 14 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

1.1 |

-0.33 |

0 |

1.1 |

-0.33 |

|

15 |

SLV FO 15 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

1.1 |

0.33 |

0 |

-1.1 |

0.33 |

|

16 |

SLV FO 16 |

1 |

1 |

0.6 |

0 |

1.1 |

0.33 |

0 |

1.1 |

-0.33 |

Famiglia Calcolo rigidezza torsionale/flessionale di piano

Il nome compatto della famiglia è CRTFP.

|

Nome |

Nome breve |

R Ux |

R Uy |

R Rz |

|

Rig. Ux+ |

CRTFP Ux+ |

1 |

0 |

0 |

|

Rig. Ux- |

CRTFP Ux- |

-1 |

0 |

0 |

|

Rig. Uy+ |

CRTFP Uy+ |

0 |

1 |

0 |

|

Rig. Uy- |

CRTFP Uy- |

0 |

-1 |

0 |

|

Rig. Rz+ |

CRTFP Rz+ |

0 |

0 |

1 |

|

Rig. Rz- |

CRTFP Rz- |

0 |

0 |

-1 |

Definizioni di carichi lineari

Nome: nome identificativo della definizione di carico.

Valori: valori associati alle condizioni di carico.

Condizione: condizione di carico a cui sono associati i valori.

Descrizione: nome assegnato alla condizione elementare.

Fx i.: valore iniziale della forza, per unità di lunghezza, agente in direzione X. [daN/cm]

Fx f.: valore finale della forza, per unità di lunghezza, agente in direzione X. [daN/cm]

Fy i.: valore iniziale della forza, per unità di lunghezza, agente in direzione Y. [daN/cm]

Fy f.: valore finale della forza, per unità di lunghezza, agente in direzione Y. [daN/cm]

Fz i.: valore iniziale della forza, per unità di lunghezza, agente in direzione Z. [daN/cm]

Fz f.: valore finale della forza, per unità di lunghezza, agente in direzione Z. [daN/cm]

Mx i.: valore iniziale della coppia, per unità di lunghezza, agente attorno l'asse X. [daN]

Mx f.: valore finale della coppia, per unità di lunghezza, agente attorno l'asse X. [daN]

My i.: valore iniziale della coppia, per unità di lunghezza, agente attorno l'asse Y. [daN]

My f.: valore finale della coppia, per unità di lunghezza, agente attorno l'asse Y. [daN]

Mz i.: valore iniziale della coppia, per unità di lunghezza, agente attorno l'asse Z. [daN]

Mz f.: valore finale della coppia, per unità di lunghezza, agente attorno l'asse Z. [daN]

|

Nome |

Valori |

||||||||||||

|

|

Condizione |

Fx i. |

Fx f. |

Fy i. |

Fy f. |

Fz i. |

Fz f. |

Mx i. |

Mx f. |

My i. |

My f. |

Mz i. |

Mz f. |

|

|

Descrizione |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

tamponamento |

Pesi strutturali |

0 |

0 |

0 |

0 |

-10 |

-10 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

Permanenti portati |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

Variabile C |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

gronda |

Pesi strutturali |

0 |

0 |

0 |

0 |

-3 |

-3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

Permanenti portati |

0 |

0 |

0 |

0 |

-1 |

-1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

Variabile C |

0 |

0 |

0 |

0 |

-1.5 |

-1.5 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

Definizioni di carichi superficiali

Nome: nome identificativo della definizione di carico.

Valori: valori associati alle condizioni di carico.

Condizione: condizione di carico a cui sono associati i valori.

Descrizione: nome assegnato alla condizione elementare.

Valore: modulo del carico superficiale applicato alla superficie. [daN/cm²]

Applicazione: modalità con cui il carico è applicato alla superficie.

|

Nome |

Valori |

||

|

|

Condizione |

Valore |

Applicazione |

|

|

Descrizione |

|

|

|

solaio di piano 23+3 |

Pesi strutturali |

0.0385 |

Verticale |

|

|

Permanenti portati |

0 |

Verticale |

|

|

Variabile C |

0.03 |

Verticale |

|

solaio di piano 25+4 |

Pesi strutturali |

0.0445 |

Verticale |

|

|

Permanenti portati |

0 |

Verticale |

|

|

Variabile C |

0.03 |

Verticale |

|

solaio di copertura 23+3 |

Pesi strutturali |

0.0385 |

Verticale |

|

|

Permanenti portati |

0 |

Verticale |

|

|

Variabile C |

0.015 |

Verticale |

Quote

Livelli

Descrizione breve: nome sintetico assegnato al livello.

Descrizione: nome assegnato al livello.

Quota: quota superiore espressa nel sistema di riferimento assoluto. [cm]

Spessore: spessore del livello. [cm]

|

Descrizione breve |

Descrizione |

Quota |

Spessore |

|

L1 |

Fondazione |

-155 |

40 |

|

L2 |

Piano 1 |

-55 |

10 |

|

L3 |

Piano 2 |

371 |

26 |

|

L4 |

Piano 3 |

737 |

26 |

|

L5 |

Piano 4 |

1100 |

26 |

Tronchi

Descrizione breve: nome sintetico assegnato al tronco.

Descrizione: nome assegnato al tronco.

Quota 1: riferimento della prima quota di definizione del tronco. esprimibile come livello, falda, piano orizzontale alla Z specificata. [cm]

Quota 2: riferimento della seconda quota di definizione del tronco. esprimibile come livello, falda, piano orizzontale alla Z specificata. [cm]

|

Descrizione breve |

Descrizione |

Quota 1 |

Quota 2 |

|

T1 |

Fondazione - Piano 1 |

Fondazione |

Piano 1 |

|

T2 |

Piano 1 - Piano 2 |

Piano 1 |

Piano 2 |

|

T3 |

Piano 2 - Piano 3 |

Piano 2 |

Piano 3 |

|

T4 |

Piano 3 - Piano 4 |

Piano 3 |

Piano 4 |

Dati di modellazione

Masse di piano

Quota: quota, livello o falda, a cui compete la massa risultante.

Massa X: massa per la componente di spostamento lungo l'asse X. [daN/(cm/s²)]

Massa Y: massa per la componente di spostamento lungo l'asse Y. [daN/(cm/s²)]

|

Quota |

Massa X |

Massa Y |

|

Quota |

Massa X |

Massa Y |

|

Piano 2 |

1012.87 |

1012.87 |

|

Piano 3 |

889.633 |

889.633 |

|

Piano 4 |

693.802 |

693.802 |

|

Altre quote |

528.04 |

528.04 |

Risultati numerici

Spostamenti nodali estremi

Nodo: nodo interessato dallo spostamento.

Ind.: indice del nodo.

Cont.: condizione o combinazione di carico a cui si riferisce lo spostamento.

N.br.: nome breve della condizione o combinazione di carico.

Spostamento: spostamento traslazionale del nodo.

ux: componente X dello spostamento del nodo. [cm]

uy: componente Y dello spostamento del nodo. [cm]

uz: componente Z dello spostamento del nodo. [cm]

Rotazione: spostamento rotazionale del nodo.

rx: componente X della rotazione del nodo. [deg]

ry: componente Y della rotazione del nodo. [deg]

rz: componente Z della rotazione del nodo. [deg]

Spostamenti nodali con componente Ux minima

Vengono mostrati i soli 5 nodi più sollecitati.

|

Nodo |

Cont. |

Spostamento |

Rotazione |

||||

|

Ind. |

N.br. |

ux |

uy |

uz |

rx |

ry |

rz |

|

8093 |

SLV FO 3 |

-7.22814 |

0.10161 |

-0.05032 |

0.2462 |

0.0527 |

0.0802 |

|

8092 |

SLV FO 3 |

-7.22811 |

0.10159 |

-0.05032 |

0.0238 |

-0.2922 |

0.0802 |

|

8091 |

SLV FO 3 |

-7.22315 |

0.08845 |

-0.05701 |

0.2462 |

0.0527 |

0.0802 |

|

8090 |

SLV FO 3 |

-7.21475 |

0.10669 |

-0.09479 |

0.2462 |

0.0527 |

0.0802 |

|

8089 |

SLV FO 3 |

-7.08669 |

-0.2715 |

0.01626 |

0.0027 |

0.0182 |

0.0802 |

Spostamenti nodali con componente Ux massima

Vengono mostrati i soli 5 nodi più sollecitati.

|

Nodo |

Cont. |

Spostamento |

Rotazione |

||||

|

Ind. |

N.br. |

ux |

uy |

uz |

rx |

ry |

rz |

|

8093 |

SLV FO 14 |

7.61535 |

-0.03213 |

-0.34648 |

0.3073 |

0.0898 |

-0.0841 |

|

8092 |

SLV FO 14 |

7.61533 |

-0.03216 |

-0.34647 |

0.0365 |

0.3247 |

-0.0841 |

|

8091 |

SLV FO 14 |

7.61011 |

-0.01832 |

-0.35086 |

0.3073 |

0.0898 |

-0.0841 |

|

8090 |

SLV FO 14 |

7.6013 |

-0.03746 |

-0.40349 |

0.3073 |

0.0898 |

-0.0841 |

|

8089 |

SLV FO 14 |

7.46699 |

0.3592 |

-0.51112 |

0.1974 |

0.0647 |

-0.0841 |

Spostamenti nodali con componente Uy minima

Vengono mostrati i soli 5 nodi più sollecitati.

|

Nodo |

Cont. |

Spostamento |

Rotazione |

||||

|

Ind. |

N.br. |

ux |

uy |

uz |

rx |

ry |

rz |

|

7736 |

SLV FO 14 |

0.59548 |

-4.40184 |

0.09962 |

0.2154 |

0.0109 |

-0.0619 |

|

7742 |

SLV FO 14 |

0.64525 |

-4.40112 |

0.2632 |

0.2109 |

0.0277 |

-0.0646 |

|

7745 |

SLV FO 14 |

0.69391 |

-4.40105 |

0.42618 |

0.213 |

0.0267 |

-0.0627 |

|

7723 |

SLV FO 14 |

0.44135 |

-4.40062 |

-0.35456 |

0.2108 |

0.006 |

-0.0571 |

|

7733 |

SLV FO 14 |

0.54532 |

-4.4002 |

-0.05181 |

0.2085 |

0.0234 |

-0.0747 |

Spostamenti nodali con componente Uy massima

Vengono mostrati i soli 5 nodi più sollecitati.

|

Nodo |

Cont. |

Spostamento |

Rotazione |

||||

|

Ind. |

N.br. |

ux |

uy |

uz |

rx |

ry |

rz |

|

7736 |

SLV FO 3 |

-0.53583 |

4.26201 |

-0.45731 |

-0.2069 |

-0.0313 |

0.0563 |

|

7742 |

SLV FO 3 |

-0.58004 |

4.26112 |

-0.61622 |

-0.2074 |

-0.028 |

0.0575 |

|

7745 |

SLV FO 3 |

-0.62398 |

4.26105 |

-0.7751 |

-0.2058 |

-0.0289 |

0.0569 |

|

7723 |

SLV FO 3 |

-0.3901 |

4.26091 |

-0.01389 |

-0.209 |

-0.0157 |

0.0526 |

|

7733 |

SLV FO 3 |

-0.48783 |

4.26045 |

-0.30906 |

-0.207 |

-0.0248 |

0.0722 |

Spostamenti nodali con componente Uz minima

Vengono mostrati i soli 5 nodi più sollecitati.

|

Nodo |

Cont. |

Spostamento |

Rotazione |

||||

|

Ind. |

N.br. |

ux |

uy |

uz |

rx |

ry |

rz |

|

8049 |

SLU 6 |

0.2474 |

0.09991 |

-3.0132 |

-0.0756 |

-0.0005 |

-0.003 |

|

8047 |

SLU 6 |

0.24727 |

0.09986 |

-3.00987 |

-0.0756 |

-0.0005 |

-0.003 |

|

8048 |

SLU 6 |

0.24727 |

0.09986 |

-3.00986 |

-0.0153 |

0.0092 |

-0.003 |

|

6518 |

SLU 6 |

0.1752 |

0.06861 |

-2.98492 |

-0.0465 |

0.0094 |

-0.0022 |

|

8055 |

SLU 8 |

0.25268 |

0.0821 |

-2.98386 |

-0.0356 |

-0.0416 |

-0.003 |

Spostamenti nodali con componente Uz massima

Vengono mostrati i soli 5 nodi più sollecitati.

|

Nodo |

Cont. |

Spostamento |

Rotazione |

||||

|

Ind. |

N.br. |

ux |

uy |

uz |

rx |

ry |

rz |

|

7260 |

SLV FO 1 |

-2.55469 |

-0.93717 |

1.09874 |

0.0582 |

-0.1365 |

0.06 |

|

7440 |

SLV FO 1 |

-2.67801 |

-0.98986 |

1.09847 |

0.0539 |

-0.1371 |

0.0577 |

|

7080 |

SLV FO 1 |

-2.43186 |

-0.88292 |

1.0981 |

0.0583 |

-0.1367 |

0.0619 |

|

7620 |

SLV FO 1 |

-2.80257 |

-1.03723 |

1.09701 |

0.0462 |

-0.1376 |

0.0553 |

|

6900 |

SLV FO 1 |

-2.30864 |

-0.83019 |

1.09669 |

0.0545 |

-0.1376 |

0.0641 |

Spostamenti di interpiano estremi

Nodo inferiore: nodo inferiore.

I.: numero dell'elemento nell'insieme che lo contiene.

Pos.: coordinate del nodo.

X: coordinata X. [cm]

Y: coordinata Y. [cm]

Z: coordinata Z. [cm]

Nodo superiore: nodo superiore.

I.: numero dell'elemento nell'insieme che lo contiene.

Pos.: coordinate del nodo.

Z: coordinata Z. [cm]

Spost. rel.: spostamento relativo. Il valore è adimensionale.

Comb.: combinazione.

N.b.: nome breve o compatto della combinazione di carico.

Spostamento inferiore: spostamento in pianta del nodo inferiore.

X: coordinata X. [cm]

Y: coordinata Y. [cm]

Spostamento superiore: spostamento in pianta del nodo superiore.

X: coordinata X. [cm]

Y: coordinata Y. [cm]

S.V.: si intende non verificato qualora lo spostamento relativo sia superiore al valore limite espresso nelle preferenze di analisi.

Questo capitolo mostra gli spostamenti estremi per ogni interpiano in ognuna delle combinazioni di carico.

Per spostamenti estremi si intendono i primi 5 spostamenti massimi tra tutti gli interpiani che condividono la stessa quota iniziale e la stessa quota finale.

limite SLO = 0,003333

|

Nodo inferiore |

Nodo superiore |

Spost. rel. |

Comb. |

Spostamento inferiore |

Spostamento superiore |

S.V. |

||||||

|

I. |

Pos. |

I. |

Pos. |

|

N.b. |

X |

Y |

X |

Y |

|

||

|

|

X |

Y |

Z |

|

Z |

|

|

|

|

|

|

|

|

6571 |

292.5 |

4885.7 |

724 |

8093 |

1087 |

0.004403 |

SLO 1 |

-3.743 |

-0.713 |

-5.314 |

-1.002 |

no |

|

6566 |

25.9 |

4784.7 |

724 |

8089 |

1087 |

0.004367 |

SLO 1 |

-3.671 |

-0.901 |

-5.214 |

-1.268 |

no |

|

6535 |

-1222.2 |

4311.3 |

724 |

8062 |

1087 |

0.004361 |

SLO 1 |

-3.338 |

-1.781 |

-4.742 |

-2.512 |

no |

|

6557 |

-263.8 |

4674.7 |

724 |

8080 |

1087 |

0.004342 |

SLO 1 |

-3.594 |

-1.105 |

-5.104 |

-1.557 |

no |

|

6542 |

-885.6 |

4438.9 |

724 |

8066 |

1087 |

0.004337 |

SLO 1 |

-3.428 |

-1.543 |

-4.869 |

-2.176 |

no |

|

1162 |

763.5 |

5066.7 |

-175 |

4967 |

358 |

0.003215 |

SLO 2 |

-0.001 |

0 |

-1.697 |

-0.242 |

si |

|

1024 |

-1225.5 |

4312.7 |

-175 |

4919 |

358 |

0.003169 |

SLO 2 |

-0.006 |

-0.004 |

-1.466 |

-0.852 |

si |

|

1146 |

291.8 |

4887.9 |

-175 |

4961 |

358 |

0.003159 |

SLO 2 |

-0.003 |

-0.001 |

-1.643 |

-0.386 |

si |

|

1053 |

-586.2 |

4608.5 |

-175 |

4931 |

358 |

0.003141 |

SLO 2 |

0 |

0 |

-1.542 |

-0.651 |

si |

|

1034 |

-886.4 |

4441.2 |

-175 |

4926 |

358 |

0.00314 |

SLO 2 |

-0.008 |

-0.002 |

-1.505 |

-0.749 |

si |

|

6571 |

292.5 |

4885.7 |

724 |

8093 |

1087 |

0.004596 |

SLO 3 |

-3.914 |

0.054 |

-5.583 |

0.087 |

no |

|

4961 |

297.9 |

4871.7 |

358 |

6571 |

724 |

0.004511 |

SLO 3 |

-2.264 |

0.022 |

-3.914 |

0.054 |

no |

|

6566 |

25.9 |

4784.7 |

724 |

8089 |

1087 |

0.004508 |

SLO 3 |

-3.838 |

-0.148 |

-5.473 |

-0.202 |

no |

|

6557 |

-263.8 |

4674.7 |

724 |

8080 |

1087 |

0.004427 |

SLO 3 |

-3.754 |

-0.368 |

-5.354 |

-0.515 |

no |

|

4957 |

31.3 |

4770.6 |

358 |

6566 |

724 |

0.004426 |

SLO 3 |

-2.219 |

-0.097 |

-3.838 |

-0.148 |

no |

|

1162 |

763.5 |

5066.7 |

-175 |

4967 |

358 |

0.003364 |

SLO 4 |

-0.001 |

0 |

-1.781 |

0.212 |

no |

|

1146 |

291.8 |

4887.9 |

-175 |

4961 |

358 |

0.003226 |

SLO 4 |

-0.003 |

0 |

-1.722 |

0.055 |

si |

|

6571 |

292.5 |

4885.7 |

724 |

8093 |

1087 |

0.003211 |

SLO 4 |

-2.853 |

0.124 |

-4.017 |

0.191 |

si |

|

1124 |

25.1 |

4786.8 |

-175 |

4957 |

358 |

0.003156 |

SLO 4 |

-0.006 |

-0.002 |

-1.688 |

-0.034 |

si |

|

6566 |

25.9 |

4784.7 |

724 |

8089 |

1087 |

0.003149 |

SLO 4 |

-2.8 |

-0.016 |

-3.943 |

-0.003 |

si |

|

4919 |

-1216.8 |

4297.3 |

358 |

6535 |

724 |

0.002217 |

SLO 5 |

-0.586 |

-0.967 |

-0.999 |

-1.665 |

si |

|

6535 |

-1222.2 |

4311.3 |

724 |

8062 |

1087 |

0.002203 |

SLO 5 |

-0.999 |

-1.665 |

-1.404 |

-2.355 |

si |

|

4926 |

-880.2 |

4424.9 |

358 |

6542 |

724 |

0.002172 |

SLO 5 |

-0.601 |

-0.929 |

-1.023 |

-1.603 |

si |

|

6542 |

-885.6 |

4438.9 |

724 |

8066 |

1087 |

0.002158 |

SLO 5 |

-1.023 |

-1.603 |

-1.437 |

-2.267 |

si |

|

4908 |

-1098.7 |

3978.5 |

358 |

6520 |

724 |

0.002158 |

SLO 5 |

-0.551 |

-0.954 |

-0.937 |

-1.642 |

si |

|

4477 |

3227.5 |

-87.5 |

358 |

6123 |

724 |

0.001887 |

SLO 6 |

-0.115 |

-0.751 |

-0.282 |

-1.421 |

si |

|

4569 |

3212.5 |

590 |

358 |

6210 |

724 |

0.001869 |

SLO 6 |

-0.118 |

-0.751 |

-0.258 |

-1.421 |

si |

|

6123 |

3220 |

-87.5 |

724 |

7706 |

1087 |

0.001865 |

SLO 6 |

-0.282 |

-1.421 |

-0.445 |

-2.078 |

si |

|

4606 |

3227.5 |

1117 |

358 |

6249 |

724 |

0.00186 |

SLO 6 |

-0.121 |

-0.751 |

-0.24 |

-1.421 |

si |

|

4647 |

3227.5 |

1330 |

358 |

6294 |

724 |

0.001856 |

SLO 6 |

-0.122 |

-0.751 |

-0.232 |

-1.421 |

si |

|

6294 |

3227.5 |

1330 |

724 |

7856 |

1087 |

0.002802 |